习近平总书记曾说过:“民族要复兴,乡村必振兴。”2021年11月5-9日,2018级地理科学基地班的本科生在实习负责人李山副教授、副经理周立旻教授、党委副书记罗艺老师、辅导员谢雨杉老师和助教冯君妍、董鹏浩的带领下,前往上海崇明区开展以“乡村振兴的崇明经验”为主题的地理综合实习。在本次实习中,同学们化身村支书、组成“村委会”,深入考察了瀛东村、前卫村、园艺村、新村乡、绿港村等崇明区不同特色村庄的乡村振兴战略,思考传统农业的突围之路,生态资源的溢出效应和新型乡村的建设方向,总结乡村振兴的崇明经验,探索立足当前、长期可持续的普适性做法。同时也加深理解了在习近平生态文明思想和乡村振兴战略支持下,这座世界级生态岛将“绿水青山”转变为“金山银山”的道路探索和实践付出。

第一天:2021.11.5(周五)

主题:瀛东村——集体经济的持续探索

创新集体经营和个人承包责任制相结合的双层经营模式,引导群众积极发展壮大村集体经济。

前卫村——全域空间的托管经营

村民将房屋使用权统一流转给村委会,由村委会与投资运营方沟通,由企业投资运营,形成村民与企业之间的利益共同体。

第一天上午,作为此次实习考察的第一站,同学们首先参观了瀛东村村史馆,感受到瀛东村“艰苦创业,敢为人先”的精神。接着在居民区,同学们领略到在“瀛东模式”下,环境优美的社会主义新农村面貌。

讲解员介绍瀛东村历史

瀛东模式下的村庄新面貌

在游客接待中心,同学们参观了高超的织布技巧,布艺和竹编手工艺产品,以及活字印刷技术,深刻感受到瀛东村村民的智慧和勤劳。

活字印刷与织布机

下午,实习队伍考察了前卫生态村,前卫村拥有数量众多的农家乐,也有很多装修风格统一、大气现代的民宿。

前卫村民宿

之后,同学们参观了雷锋纪念馆,感受到了前卫村村民对雷锋精神的坚守传承;世界木化石中国奇石馆,同学们沉醉于流光溢彩的光影特效;在喜园,领略到传统的婚礼习俗与精美大气的旧时喜床;最后抵达玫瑰园,深入了解到了土地高效集约化的种植模式。

昂首挺立的雷锋像

流光溢彩的世界木化石中国奇石馆

雨后静谧的喜园

静待新生的玫瑰花园

第二天:2021.11.6(周六)

主题:城桥镇——生态崇明的精神核心

作为崇明区的政治、经济、文化和交通中心,城桥镇辖区区位优势明显、经济实力领先、城区环境整洁、人文氛围浓郁,是崇明生态岛建设的核心。

园艺村——特色产业的成功之道

园艺村不断发展黄杨优势产业,搭建黄杨交易线上线下平台,拓宽销售市场,推广黄杨品牌,将自身打造为“中国瓜子黄杨之乡”。

11月6日,实习队伍来到了城桥镇和园艺村,继续探究崇明不同乡村的发展模式。

在城桥镇,同学们主要参观了崇明规划展示馆和生态科技馆。通过参观和讲解,同学们从历史、地理区位、生态风貌等方面对崇明有了一个整体的了解。

同学们在展馆内听讲解员讲解

之后,实习队伍乘车沿主干道路对城桥镇的情况进行了考察。 城桥镇是崇明区政府所在地,是崇明的政治、经济、文化中心,也是崇明的人口重心。目前在东部建设城桥镇新城区,于是自西向东形成了工业园区、老城区、新城区的格局。

在城桥镇新城区建设的万达广场

下午,实习队伍来到了以黄杨为优势产业的园艺村,同学们参观了黄杨馆,并与茅老伯进行了交流。园艺村经过长期的探索与实践,通过提升黄杨的艺术造型增加黄杨的价值,并探索出了“农村种植+村委代销”的经营模式,不断提高村民的收入水平。

园艺村黄杨馆

黄杨园

供游客互动体验的黄杨小盆栽

老师同学与茅老伯交流

晚上,同学们与前卫村党支委的顾老伯进行了座谈交流。 通过交流,同学们对前卫村的发展有了一个更深刻的了解,顾老伯也激励同学们为乡村振兴贡献自己的力量。

老师同学与顾老伯交流

第三天:2021.11.7(周日)

主题:新村乡——传统农业的突围之路

通过发展旅游业将工业与农业相结合,逐步探索成为第一、第二、第三产业融合发展的重要战略性平台。

绿港村——生态资源的溢出效应

生态景区吸引大量游客前来参观,游客对餐饮住宿的需求带动乡村发展。

行程第三天,实习队伍来到了位于崇明岛西部的新村乡和绿华镇,了解传统农业的突围之路和生态资源的溢出效应。

通过参观新村乡稻米文化中心,实习队伍了解到新村乡通过农工商旅文融合进行发展,依托优势稻米产业,发展集稻米加工、文化展示、科普教育、农业体验为一体的综合建设,成为展示崇明世界级生态岛建设成果的窗口、发扬传承稻米文化的重要载体。

新村乡稻米文化中心

稻米产品展示

紧接着,实习队伍前往西沙湿地进行了考察。西沙湿地是上海唯一具有自然潮汐现象和成片滩涂林地的自然湿地,集科普教育、科学研究、休闲观光为一体,实现多功能湿地生态示范区的建设。

湿地风景

潮滩上的小螃蟹

当实习大部队抵达水云乡居民宿进行参观时,民宿主人余正江先生为我们介绍了民宿的投资背景和现状,同时也分享了很多关于民宿运营的想法。

水云乡居民宿

此外,老师和同学们还进行了西来农庄农耕馆、河口沙洲水文化展示馆、绿华垦拓纪念馆等场馆的参观,了解乡村发展,感知崇明文化,感受人民精神。一日行程结束,实习队伍满载而归。

主题:东平国家森林公园——花博场地的后续利用

计划打造花博园、东平小镇的一体化发展格局,以东平小镇为核心,发展绿色新经济功能。花博园以其广阔的生态环境和开放空间为东平小镇及各类产业提供展示空间。

实习第四天,李山老师带领同学们前往东平国家森林公园(第十届中国花博会南园展区),对紫藤长廊、荷园、房车露营地、海上梦圆等地进行了考察,沿途为我们讲解了花博会期间场馆的空间分布和经营模式及后期利用问题。此届花博会是历届花博会中接待游客最多、占地面积最大、展览时间最长的一次,可以见得,其为崇明岛的基础设施建设、土地利用和空间布局、旅游规划等带来促进作用的同时,也带动了崇明岛整体旅游业和经济的发展。

李山老师带领同学们参观园内花博会景点

而后,我们前往东平小镇考察了花博会后期场馆的利用和未来发展规划。为充分发挥花博会余热,政府早期便有花博园-东平小镇一体化发展的规划,计划展后以东平小镇为核心,发展绿色新经济功能,以花博园广阔的生态环境和开放空间为东平小镇及各类产业提供展示空间。

花博小镇

中午回到前卫村农家乐用过午餐后,同学们用下午和晚饭后的小段时间,紧锣密鼓地准备着以“假如我们是村委会”为主题的汇报。

晚餐后同学们进行最后的汇报准备

晚上八点,汇报如期举行。各小组通过角色扮演瀛东村、前卫村、园艺村、新村乡等地的村委会,针对自己村,在对区位条件和现有发展模式进行阐述和总结后,提出了未来本村发展战略方向及具体实施办法。总体来看,各村委会紧跟崇明区2035年规划的“两头重、中间轻”的发展战略,结合村庄自身特色,主要提出了两方面发展战略:通过科技创新、品牌营销等途径增强第一产业产能,提高第一产业经济效益;联动区域旅游资源,合理利用网络信息时代的宣传模式,增加旅游业服务业等第三产业经济份额。

汇报现场

汇报结束后,李山老师对同学们的汇报作了总结,肯定了同学们良好的工作态度,汇报内容的充实性与创新性,最后从汇报的逻辑、形式、结构等方面提出了改进建议。

李山老师在汇报后进行点评和总结

第五天:2021.11.9(周二)

主题:长兴郊野公园——国营农场的时代嬗变

将在垦滩涂背景下创建的前卫农场重新改造成以知青风格为特色的综合性民宿,为国营农场赋予了新时代的特征,开拓了其发展的全新可能。

实习的前四天里,同学们对崇明岛的乡村发展模式进行了深入的了解与讨论,最后一天我们来到了蓬勃发展的长兴岛。2009年通车的长江隧桥工程将连接五号沟、长兴岛、崇明陈家镇连为一线,为长兴岛的发展带来了崭新的挑战和机遇。

长兴岛第二产业发展的历史悠久、基础坚实,而长兴岛实习第一站——长兴海洋装备产业园区正是长兴工业发展的缩影,园区也精确体现了长兴“世界先进的海洋装备岛”的定位。

第二站的长兴郊野公园则是长兴岛第三产业与第一产业的完美结合,是“具有特色的景观旅游岛”的具体表现。

园区内的前卫1966景区是曾经的前卫农场所在地,目前改建为以知青文化为特点的特色民宿。

前卫1966

而上海长兴岛博物馆则以丰富多样的历史物件为载体,记录了长兴岛的地理变迁、特色产业和知青文化,书写了长兴岛从围垦造田到今天的历史,亦是长兴岛人民敢为人先、艰苦奋斗的珍贵品质的体现。

长兴岛博物馆

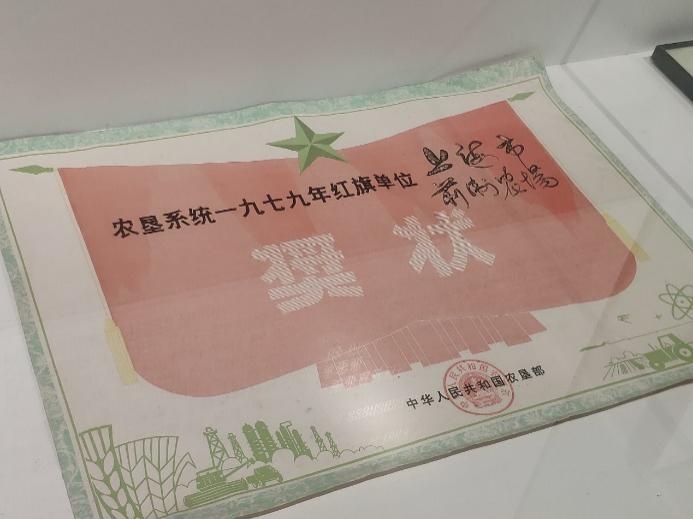

博物馆内展品

结语:

从“潮来一片白茫茫,潮退一片芦苇荡”到世界级生态岛、乡村振兴示范村;从东西并列的两个沙洲到“长江门户、东海瀛洲”,从昔日荒凉寂静的小村落到兼具城市风光和田园诗意的旅游示范点。崇明,这座东海之滨的小岛正在焕发着新的生机。我们有幸能在大学专业实习生涯的最后一站走进这片土地,从一块小岛由南到北的水流咸淡,到不同村落的历史文化积淀,无一不让同学们的内心充满赞叹。而崇明人艰苦卓绝、敢为人先的魄力与勇气,也激励着同学们不忘初心,砥砺前行。

在五天的实习中,同学们结合本科三年来在课堂上所学知识,认真观察、积极调研、实时总结,圆满完成了这次“乡村振兴崇明经验”区域综合实习。同学们以小组为单位进行学习与总结,团队协作精神得到了培养,而实习的三项任务也与综合素质的提升紧密相关:小组微推以“实习侧记”形式,侧重行动能力的发展,要求当日负责“华师地理”微信公众号推送的小组需进行考察记录,在考察结束后形成文字描述,制成一篇推送;小组汇报设置“假如我们是村委会”的情景,侧重于分析能力的锻炼,要求对某一乡村的振兴模式进行总结,对其存在的问题与未来的发展策略进行分析;个人总结以“假如我是村支书”为主题,侧重于归纳能力的提升,要求对此次实习做出全面的归纳概括,进行某种凝练和提升。通过本次实习,我们更好地形成了综合的自然-人文思维,把握区域的演化发展脉络,理解不同的人地关系模式,弘扬民族的家国情怀传统。